【2025年最新】胆石症・胆のう結石とは?症状・原因・日帰り手術を専門医が解説

胆石症(たんせきしょう)とは、胆のうや胆管など胆道系に、「胆石」と呼ばれる石ができる病気です。日本人の約10人に1人が胆石を保有しているとされ、多くは無症状ですが、右上腹部の強い痛みや発熱、黄疸などを引き起こし、時に命に関わることもあります。

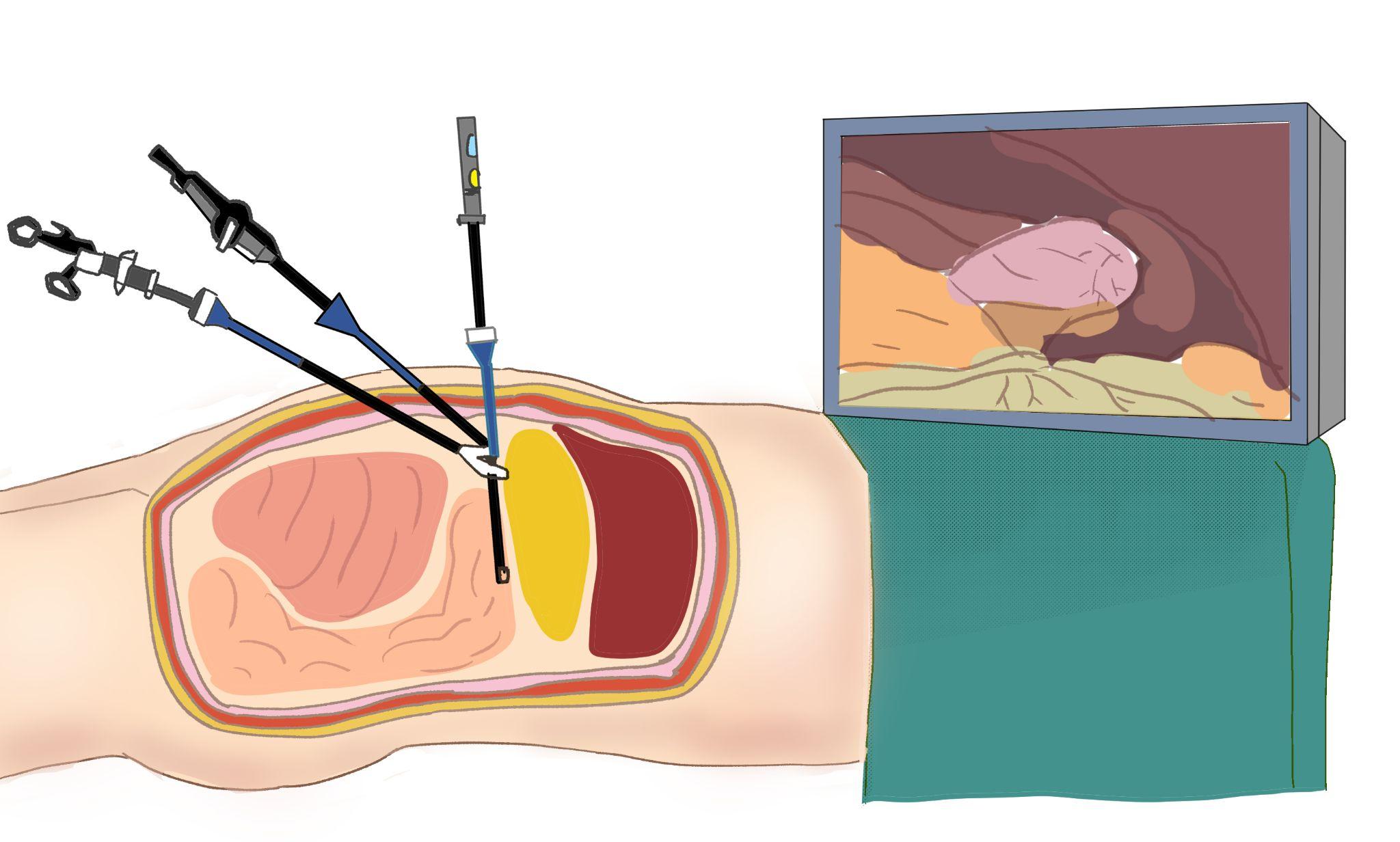

本来胆汁の成分であるコレステロールやビリルビンが結晶化して固まったものが胆石であり、無症状のまま一生を過ごすケースもありますが、ある日突然激しい腹痛を起こすことがあるため注意が必要です。症状が出た場合や重症化リスクが高い場合は早期の治療が必要で、現在では身体への侵襲が少ない腹腔鏡を用いた日帰り手術が可能になっています。

この記事でわかること

- 胆石症・胆のう結石症とは何か?

- 右上腹部痛や発熱があるときの見分け方

- 胆石症の初期症状と進行によるリスク

- 胆石症の原因と男性・女性で異なる発症傾向

- 治療法と日帰り手術

- 再発リスクや術後の注意点

目次

胆石症・胆のう結石症とは?

右上腹部にふくらみができる原因を解説

胆石症(胆のう結石症)について正しく理解するために、まず基本的な仕組みから解説していきます。

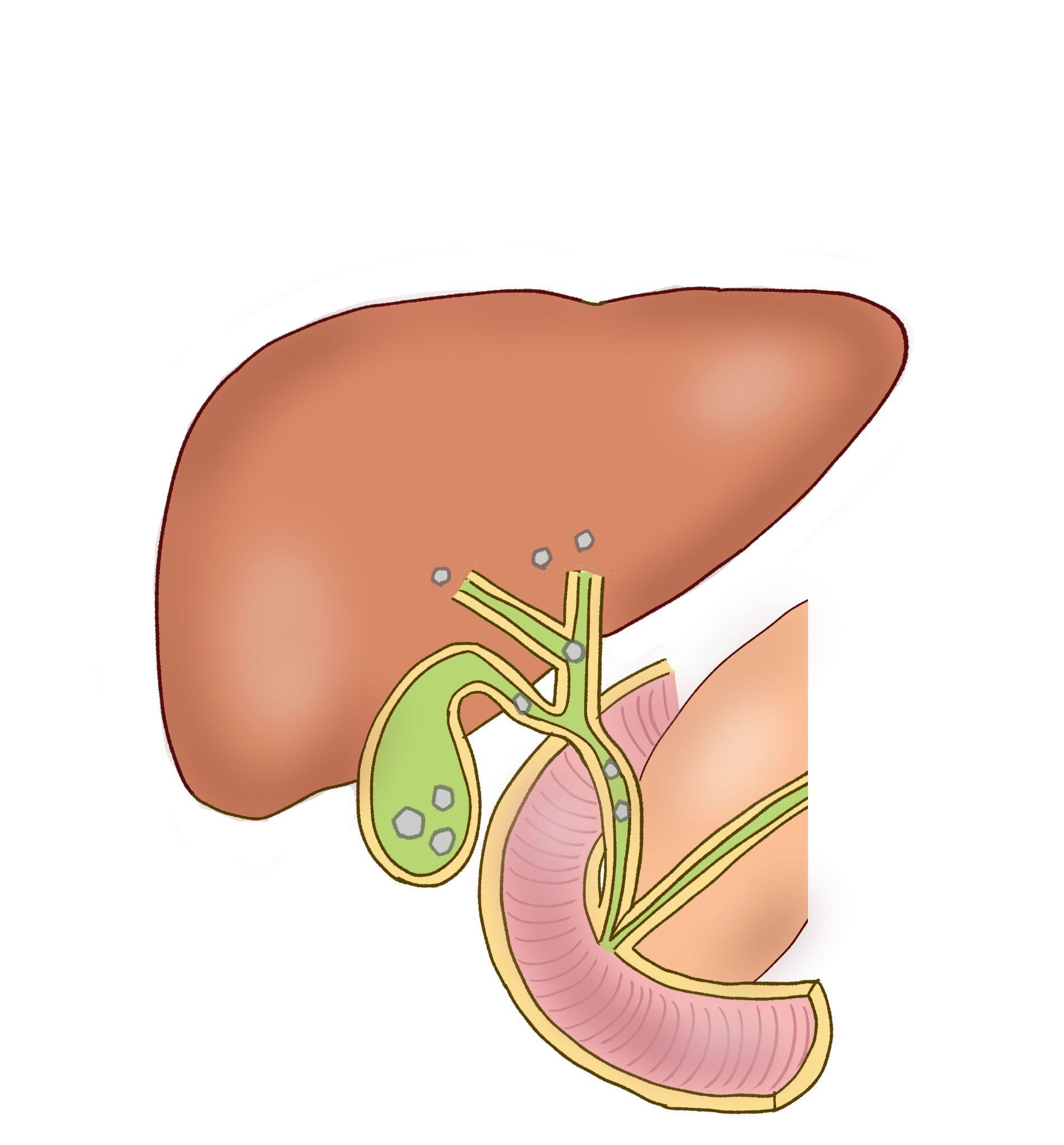

胆のうとは肝臓の下にある小さな袋状の臓器を指し、ここは人体の構造上、胆汁を濃縮・貯蔵する重要な場所として知られています。「胆石」は胆汁の成分が結晶化したもので、本来液体である胆汁の成分が固まって石状になった状態を表します。

胆石が形成される場所によって呼び方が変わりますが、医学的には「胆石症」が正式名称です。

胆のうとはどの部分?体の構造と胆石の仕組み

胆のう(たんのう)とは、肝臓の下にある小さな袋状の臓器を指します。

右上腹部に位置し、そこから斜め下に向かって胆管とつながっている部分が胆のうです。この部分は消化を助ける胆汁を濃縮・貯蔵する重要な役割を担っており、日常生活で頻繁に働いている場所でもあります。

胆のうは人体の構造上、胆汁の成分が濃縮されやすい部分です。

肝臓で作られた胆汁は胆のうに送られ、そこで水分が除去されて濃縮されます。この過程で胆汁の成分であるコレステロールやビリルビンが過飽和状態となり、結晶化して固まることがあります。

この胆のうは消化を助ける重要な臓器ですが、食事の内容や体質、加齢によって胆汁の成分バランスが崩れると、胆石が形成されやすくなります。特に脂質の多い食事を摂ると胆のうが収縮し、胆汁を十二指腸に送り出しますが、この収縮運動が胆石の移動や症状の発現に関与することもあります。

本来は胆のう内に液体として存在すべき胆汁の成分が、何らかの原因で固形化した状態が胆石症(胆のう結石症)です。

胆石が起こる流れ

- 胆汁成分の変化

食生活や体質により胆汁の成分バランスが崩れる - 結晶化の開始

コレステロールやビリルビンが過飽和状態になる - 胆石の形成

結晶が集まって固形の石状になる - 症状の出現

胆石が胆のうや胆管を塞ぐことで痛みが現れる

「胆石」と「胆石症」は同じ病気?違いと共通点

「胆石症」と「胆石」は、実は同じ病気を指す言葉です。

胆石は胆汁の成分が固まったものの総称で、医学的な正式名称となります。

一方、胆石ができる病気全体を「胆石症」と呼ぶのが一般的です。

呼び方による使い分け

| 呼び方 | 使用場面 | 特徴 |

|---|---|---|

| 胆石症 | 医療機関・医学書 | 医学的な正式名称 |

| 胆石 | 日常会話・一般的な説明 | 分かりやすい表現 |

| 胆のう結石症 | 詳細な診断名 | 発生部位を明確にした表現 |

| 共通点 | どちらも同じ病気 | 症状・治療法に違いなし |

患者さまが知っておくべきポイント

- どちらの呼び方を使っても構いませんが、医療機関では「胆石症」という名称で説明されることが多いため、同じ病気であることを理解しておくことが大切です。

胆石症の原因と発症しやすい人の特徴

胆石症は胆汁の成分バランスが崩れることが原因です。

この成分バランスの変化は年齢によって大きく異なり、若い世代の場合は体質的要因が関与し、中高年の場合は加齢とともに胆汁の質が変化するため胆石症を発症します。

年齢別の発症メカニズム

| 年齢層 | 発症原因 | 特徴 | 対策 |

|---|---|---|---|

| 青年期(20-39歳) | 体質・遺伝的要因 | コレステロール結石が多い | 生活習慣の見直しが重要 |

| 中年期(40-59歳) | 食生活・ホルモンバランスの変化 | 女性に多い傾向 | 予防・早期発見が重要 |

| 高齢者(60歳以上) | 加齢による胆のう機能低下 | 最も頻度が高い | 定期的な検査 |

統計的には、女性の方が男性より胆石を発症しやすく、特に妊娠・出産経験のある女性でリスクが高いとされており、決して珍しい病気ではありません。

胆石症の治療は外科領域で最も一般的な疾患の一つであり、全国で年間約10万件の手術が行われています。

患者さまが知っておくべきポイント

- 早期発見の重要性: 胆石症は無症状でも進行することがあるため、健康診断での定期チェックが大切です。

- 症状の個人差: 明らかな腹痛がなくても、右上腹部の違和感や軽い痛みが胆石症の初期症状の場合があります。

- 緊急性の判断: 激しい腹痛、発熱、黄疸がある場合は胆嚢炎の可能性があり、緊急受診が必要です。

- 生活習慣の見直し: リスク要因を理解し、可能な範囲で生活習慣を改善することで発症予防や進行抑制につながります。

- 定期的なセルフチェック: 特に40歳を過ぎたら、食後の腹部の様子を確認する習慣をつけることをお勧めします。

胆石症の種類と特徴

(コレステロール結石・色素結石など)

胆のうや胆管に発生する胆石には、いくつかの種類があり、それぞれ発生する原因や特徴が異なります。

適切な診断と治療のためには、胆石の種類を正確に見分けることが重要です。

代表的な胆石の種類と、それぞれの特徴について詳しく解説していきます。

コレステロール結石の特徴

コレステロール結石は最も頻度の高い胆石で、全体の約80-90%を占めています。女性に多く見られる症状で、胆汁中のコレステロール濃度が高くなることで発生します。

コレステロール結石の主な症状として、食後特に脂質の多い食事の後に右上腹部の痛みが現れることが多く、背中や右肩への放散痛を伴うのが特徴的です。

食生活の欧米化が原因となることが多いのも特徴で、高脂肪食・高カロリー食が原因による現代型の胆石です。

薬物療法(ウルソデオキシコール酸)が効果的なことも重要な特徴です。一定の条件下では胆石を溶かすことができますが、完全な根治には時間がかかり、再発のリスクもあるため、手術による治療が推奨されることが多いです。

患者さまが知っておくべきポイント

- コレステロール結石は最も一般的なタイプで、適切な治療により完治可能

- 脂質の多い食事後に症状が出やすいため、食事との関係を観察することが大切

- 薬物療法も選択肢の一つですが、根治には手術療法が最も確実

色素結石(ビリルビン結石)の特徴

色素結石(ビリルビン結石)は胆石全体の約10-20%を占め、コレステロール結石とは発症メカニズムが異なります。胆道感染や溶血性疾患が関与して形成される胆石で、高齢者や肝硬変患者に多い症状として知られています。

色素結石の症状として、解剖学的に胆管に形成されやすいため黄疸を伴うことが多いのが特徴です。また、感染が原因となるため発熱を繰り返すこともあります。放置すると胆管炎から敗血症に進行する危険性があるため、早期の手術による治療が推奨されます。

患者さまが知っておくべきポイント

- 色素結石は感染が関与するため、早期診断・早期治療が重要

- 黄疸や発熱が現れた場合は医師に相談

- 手術方法は患者さまの状態に応じて最適な方法を選択

胆石の鑑別診断ポイント

| 胆石の種類 | 好発年齢・ 性別 | 主な原因 | 特徴的症状 | 治療法 |

|---|---|---|---|---|

| コレステロール結石 | 中年女性 | 高脂肪食・肥満 | 食後の右上腹部痛 | 腹腔鏡手術 |

| 色素結石 | 高齢者・男性 | 胆道感染・肝硬変 | 黄疸・発熱 | 緊急手術が必要な場合も |

| 混合結石 | 両方の特徴 | 複数要因 | 多彩な症状 | 個別対応 |

胆石症の見た目と

症状チェック【写真で確認】

胆石症の症状は、多くの方が「これって病気?」と不安に感じる変化から始まります。

右上腹部・胆のう周辺に、痛みや違和感を感じた時、それが胆石症なのかどうかを正しく判断することが大切です。

胆石症の写真や画像と併せて、初期症状から緊急を要する併発症状態まで、段階別に詳しく解説します。

右上腹部に痛みが出る理由とは?

胆石症は右上腹部に激しい痛みを感じることが多い 疾患です。

この痛みは、本来胆のう内に液体として存在すべき胆汁の成分が固まって石状になり、胆のうや胆管の出口を塞ぐことで生じます。

痛みの特徴的なパターン

胆のう周辺に激しい痛みがあり、特に脂質の多い食事の後に症状が現れれば胆石症である可能性が高いです。

多くの患者さんが経験する典型的な症状として下記があります。

- 食後の激しい痛み:特に脂っこい食事の後に右上腹部が激痛

- 放散痛:背中や右肩に痛みが広がる

- 発作的な痛み:数十分から数時間続いた後に治まる

初期症状と進行に伴う違和感・痛み

胆石症の初期症状は、必ずしも目に見える変化から始まるとは限りません。明らかな激痛がない場合でも、右上腹部の違和感、食後の不快感が胆石症の初期症状であることもあります。

初期に現れる症状

- 軽い違和感:食事後や体を動かした時の右上腹部の違和感

- 鈍痛:激しい痛みではなく、重だるい感覚

- 消化不良:脂質の多い食事後の胃もたれ

- 疲労感:患部周辺の疲れやすさ

患者さまが知っておくべきポイント

- 初期症状は軽微でも、放置すると確実に進行する

- 症状が軽いうちの治療の方が、術後の回復も早い

- 違和感だけでも専門医の診察を受けることが重要

- 進行してからでは手術の難易度が上がる可能性

胆嚢炎・胆管炎による緊急症状とは?

胆石症は初期段階では一時的な痛みで治まることもありますが、放置を続けると胆嚢炎や胆管炎という「重篤な併発症」状態に陥ります。

胆のうは胆汁を貯蔵する袋状の臓器であり、この胆のうに炎症が起こると急性胆嚢炎となります。さらに胆管(胆汁の通り道)に感染が広がると急性胆管炎を併発し、敗血症から多臓器不全へと進行する危険性があります。

急性胆嚢炎・胆管炎を予防する方法はない、また発症時期も予測できません。そのため、胆石症の症状を認めたらなるべく早期の手術をお勧めしています。

症状の段階別進行表

| 段階 | 症状の特徴 | 対処法 | 危険度 |

|---|---|---|---|

| 初期段階 | 食後の右上腹部痛、一時的 | 専門医受診・検査 | 低 |

| 進行段階 | 痛みが頻繁、発熱を伴うことも | 手術検討が必要 | 中 |

| 併発症状態 | 持続的激痛、高熱、黄疸 | 緊急受診必須 | 高 |

長年放置している方は、胆嚢炎に近い状態を経験したことがあると思います。

普段は痛み止めで治まったり時間が経てば痛みが消える胆石発作も、炎症が進行すると持続的な激痛と高熱、徐々に黄疸が現れるのが併発症のサインです。

急性胆嚢炎・胆管炎は予防する方法がない、また急性化はいつ起きるかも予測できません。そのため、胆石症の症状を認めたらなるべく早期の手術をお勧めしています。

胆石症の原因と発症リスクが高い人の特徴

胆石症の原因を正しく理解することで、発症リスクを把握し、適切な予防意識を持つことができます。

統計的には日本人の約10人に1人が、一生のうちに胆石症に罹患するとされており、決して珍しい疾患ではありません。

なぜ胆石症が発症するのか、どのような方がリスクが高いのかを、専門医の視点から詳しく解説します。

加齢・体質・食生活などの原因

胆石症は胆汁の成分バランスが崩れることが原因です。発症メカニズムは年齢によって異なり、若い世代の場合は体質的要因が関与しますが、中高年の場合は加齢とともに胆汁の質が変化するため胆石症を発症します。

胆石症になりやすい人の特徴として、主な原因には以下の要素があります。

- 遺伝的要因: 家族歴がある場合、リスクが高まります。

- 年齢: 年齢とともに胆のう機能が低下し、胆石のリスクが増加します。

- 性別: 女性に多く見られます。

- 食生活: 高脂肪食・高カロリー食、不規則な食事などが原因となります。

高齢者・肥満型・女性に多い理由

胆石症は、成人期以降に発生のピークを認め、男女比は約1:2となります。胆石症の発生率に関する詳細なデータはありませんが、日本人の約10人に1人が、一生のうちに胆石症に罹患すると言われています。

年齢による発症の特徴

| 年齢層 | 発症の特徴 | データ |

|---|---|---|

| 中年期 | 女性ホルモンの影響が大きい | 女性に多い傾向 |

| 高齢期 | 年齢とともに胆のう機能が低下する | 発症率が最も高い |

高齢者や肥満の方がリスクファクターとして挙げられており、これらの特徴を持つ方はより注意深い観察が必要です。

妊娠・出産との関係と女性特有のリスク

胆石症を発症する方のうち約60%は女性です。男性に比べると多いですが、それでも1年で約6万人程度の女性が胆石症の手術を受けています。

女性の胆石症も男性と同様にコレステロール結石が最も多いのですが、妊娠・出産との関連性が指摘されています。

特に、出産回数の多い中高年の女性は、胆石症の発症リスクが高くなることが知られています。

患者さまが知っておくべきポイント

- 無症状で経過する場合もありますが、放置はおすすめできません

- 胆嚢炎・胆管炎・膵炎など併発症リスクがあるため、症状が出た時点で受診を

- 自然に消えることはほとんどなく、根治的な治療には手術が最も確実

- 消化器外科での診断から日帰り手術まで一貫対応が重要

- 胆のうを取っても基本的な消化機能に大きな問題はありません

- 適切な検査と経験豊富な医師による執刀で日帰り手術は安全に実施

- デスクワークは翌日から、軽作業は2~3日後、肉体労働は1~2週間後が復帰目安

- 手術直後は脂質を控えた食事が望ましいですが、数週間で通常食に戻せます

- 手術直後は脂質を控えた食事が望ましいですが、数週間で通常食に戻せます

胆石症に関するよくあるご質問(FAQ)

胆石症について患者さまから多く寄せられるご質問にお答えします。

日帰り手術や術後の生活について、詳しく解説していきます。

胆石は放置しても大丈夫?自然に治る?

胆石症は自然治癒することはほとんどありません。無症状で経過する場合もありますが、放置すると胆嚢炎・胆管炎・膵炎など重篤な合併症を引き起こすリスクがあります。

薬物療法(ウルソデオキシコール酸)で胆石を溶かすことは可能ですが、再発率が約60%と高く、根治的治療とは言えません。症状が出た時点で専門医への受診をお勧めします。

何科を受診すれば良い?

結論として消化器外科もしくは消化器内科が、最も適切な診療科です。

胆石症の手術は、外科領域で最も一般的な手術の一つであり、全国で年間約10万件の手術が行われています。

当院では診断から日帰り手術まで一貫して対応しており、初診で検査・診断・治療方針が決まることが多いです。

胆のうを取っても生活に支障はない?

胆のうを摘出しても基本的な消化機能に大きな問題はありません。胆のうは胆汁を濃縮・貯蔵する役割を担っていますが、肝臓から直接胆管を通じて十二指腸に胆汁が流れるため、消化への影響は軽微です。

術後数週間は脂質の多い食事で軽い下痢を起こすことがありますが、徐々に体が慣れて通常の食事に戻れます。多くの患者さまが手術前と変わらない生活を送られています。

日帰り手術は安全?

適切な術前検査と経験豊富な医師による執刀により、日帰り手術は安全に実施できます。腹腔鏡下胆嚢摘出術は低侵襲手術の代表例であり、入院手術と比較して合併症率に差はありません。

日帰り手術の安全性を支える要素

- 術前の詳細な検査(MRI、血液検査など)による適応判断

- 専門医による腹腔鏡手術技術

- 術後の電話診察とフォローアップ体制

- 緊急時の連携医療機関との協力体制

仕事復帰はいつから可能?

| 職種・活動内容 | 復帰時期の目安 | 注意点 |

|---|---|---|

| デスクワーク | 翌日から | 痛み止めを適切に使用 |

| 軽作業 | 2-3日後 | 重いものを持つのは控える |

| 立ち仕事 | 1週間後 | 長時間の立位は避ける |

| 肉体労働 | 1-2週間後 | 段階的な復帰が理想 |

| スポーツ・筋トレ | 2週間後以降 | 医師と相談の上で開始 |

胆石は再発する?

胆のうを摘出すれば胆のう結石の再発はありません。ただし、胆管結石が新たに形成される可能性は残ります。

薬物療法で治療した場合は約60%の確率で再発するため、根治を目指すなら手術療法が最も確実な選択肢となります。

患者さまが知っておくべきポイント

- 胆石症は自然治癒せず、手術でのみ根治可能

- 日帰り手術は適切な条件下で安全に実施可能

- 胆のう摘出後も日常生活に大きな支障はない

- 早期治療により社会復帰も早期に可能

胆石症の予防と生活習慣の改善

胆石症の予防には、生活習慣の見直しが重要な役割を果たします。完全な予防は困難ですが、リスクを軽減し、進行を遅らせることは可能です。

胆石症の発症や進行を抑制するための具体的な方法について、専門医の視点から詳しく解説します。

食生活の改善ポイント

食事内容の改善は、胆石症の予防において最も重要な要素の一つです。特にコレステロール結石の予防には効果的とされています。

推奨される食生活

- 規則正しい食事:1日3食をほぼ同じ時間に摂る

- 低脂肪食:揚げ物や脂肪の多い肉類を控える

- 食物繊維を豊富に:野菜、果物、全粒穀物を積極的に摂取

- 適度な水分摂取:1日1.5-2リットルの水分補給

避けるべき食生活

- 過度の絶食:長時間の空腹は胆汁の濃縮を促進

- 高コレステロール食品:卵黄、内臓類の過剰摂取

- 急激な体重減少:極端なダイエットは胆石形成を促進

- 不規則な食事:胆のうの機能低下につながる

運動習慣と体重管理

適度な運動習慣は胆石症の予防に効果的です。運動により胆のうの収縮機能が向上し、胆汁の停滞を防ぐことができます。

| 運動の種類 | 頻度・強度 | 効果 |

|---|---|---|

| 有酸素運動 | 週3-4回、30分程度 | 体重減少・胆のう機能改善 |

| ウォーキング | 毎日8,000-10,000歩 | 継続しやすく効果的 |

| 筋力トレーニング | 週2回、軽〜中程度 | 代謝改善・体重維持 |

| ヨガ・ストレッチ | 毎日10-15分 | ストレス軽減・消化促進 |

定期検診の重要性

定期的な健康診断により、無症状の胆石を早期発見することができます。特に腹部超音波検査は簡便で精度が高く、胆石のスクリーニングに最適です。

40歳以上の方や家族歴のある方は、年1回の腹部超音波検査をお勧めします。

患者さまが知っておくべきポイント

- 完全な予防は困難だが、生活習慣改善でリスクを軽減できる

- 規則正しい食事と適度な運動が最も重要

- 急激な体重減少は避け、緩やかな体重管理を心がける

- 定期検診により早期発見・早期治療が可能

まとめ:胆石症の早期治療の重要性

胆石症(胆のう結石症)は、日本人の約10人に1人が保有する身近な疾患でありながら、放置すると重篤な合併症を引き起こす可能性のある病気です。

本記事で解説してきた内容を踏まえ、早期診断・早期治療の重要性について改めて強調したいと思います。

胆石症治療の現在と未来

現在の胆石症治療は、腹腔鏡下胆嚢摘出術が標準治療として確立されています。特に日帰り手術の普及により、患者さまの身体的・経済的負担は大幅に軽減されました。

現代の胆石症治療の特徴

- 低侵襲性:小さな創で身体への負担を最小限に

- 日帰り対応:入院不要で社会復帰が早い

- 高い安全性:合併症率の大幅な低下

- 根治性:再発のリスクがほぼゼロ

症状に気づいた時が治療のタイミング

胆石症は「症状が出たら治療を検討すべき疾患」です。無症状の間は経過観察で問題ありませんが、痛みや不快感を感じたら早期の受診をお勧めします。

症状が軽微な段階での治療は、手術の難易度も低く、術後の回復も早いという大きなメリットがあります。

当院での胆石症治療

大阪うめだ鼠径ヘルニアMIDSクリニックでは、胆石症の診断から日帰り手術までを一貫して行っています。

当院の胆石症治療の特徴

- 専門医による診療:豊富な経験を持つ消化器外科専門医が担当

- 迅速な診断:初診当日の超音波検査・血液検査

- 日帰り手術対応:患者さまの負担を最小限に

- 充実したアフターケア:術後の電話診察・LINEサポート

右上腹部の痛みや食後の不快感でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。適切な診断と治療により、胆石症は完治可能な疾患です。

最後に患者さまへのメッセージ

- 胆石症は決して珍しい病気ではなく、適切な治療で完治できます

- 症状があれば放置せず、専門医への早期受診を心がけてください

- 現代の医療技術により、日帰り手術での根治治療が可能です

- 一人で悩まず、まずは気軽にご相談いただければと思います

※本記事の内容は一般的な医学情報の提供を目的としており、個別の症状や治療については必ず専門医にご相談ください。