【2025年最新】鼠径ヘルニア(脱腸)の症状・写真・治療法・再発までを専門医がわかりやすく解説-日帰り手術対応-

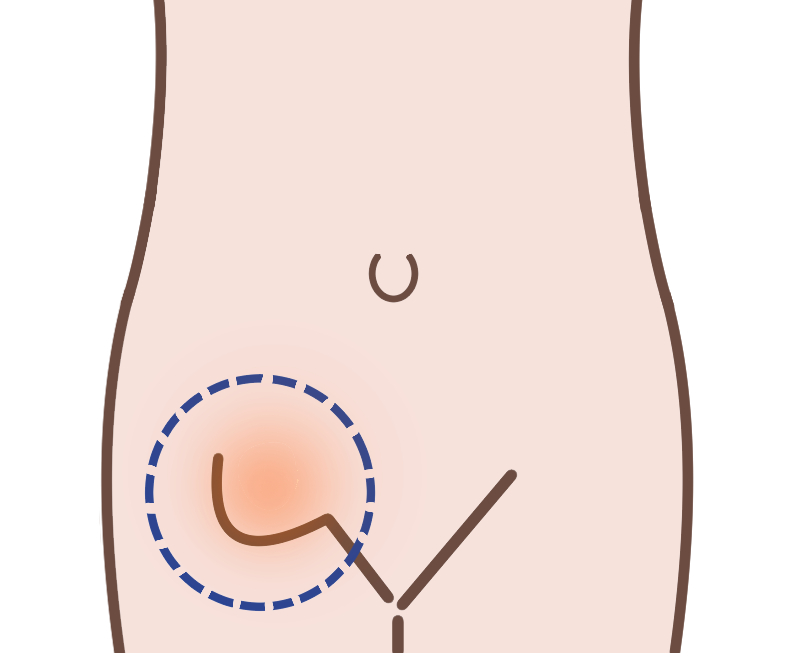

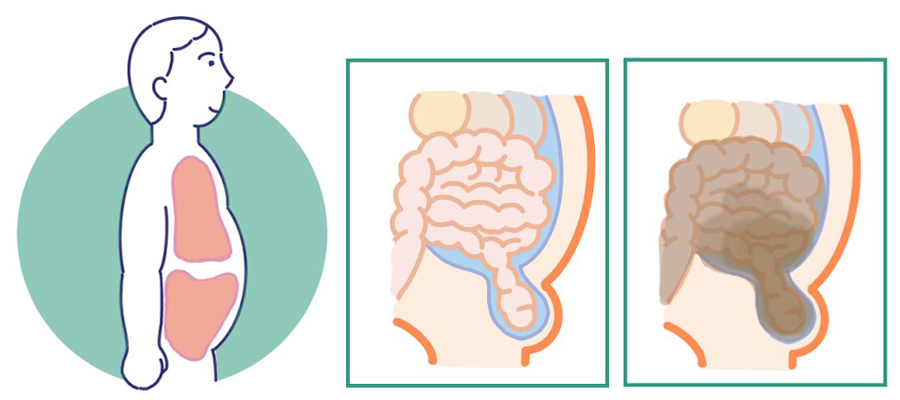

鼠径ヘルニア(脱腸)とは、足の付け根(鼠径部)で筋膜が薄くなっている部分から、お腹の中の臓器(内臓脂肪や腸)が、皮膚の下まで飛び出してしまった状態です。

本来お腹の中にあるべき臓器が体外に逸脱した状態で、腸が出てくることが多いため「脱腸」とも呼ばれます。男性の3人に1人、女性の20人に1人が一生のうちに発症し、全国で月間11,000件の手術が行われています。

自然治癒することはなく、放置すると命に危険が及ぶ嵌頓という状態になるため手術が必要です。

当院では身体への侵襲が少ない腹腔鏡を用いた日帰り手術を専門的に行っています。

この記事で分かること

- 鼠径ヘルニア(脱腸)とは何か?

- 足の付け根・鼠径部に膨らみやしこりがあるときの見分け方

- 鼠径ヘルニアの初期症状と進行によるリスク

- 鼠径ヘルニアの原因と男性・女性で異なる発症傾向

- 治療法と日帰り手術

- 再発リスクや術後の注意点

目次

鼠径ヘルニア(脱腸)とは?

足の付け根にふくらみができる原因を解説

鼠径ヘルニア(脱腸)について正しく理解するために、まず基本的な仕組みから解説していきます。

鼠径部とは太ももの内側の足の付け根部分を指し、ここは人体の構造上、弱くなりやすい箇所として知られています。「ヘルニア」はラテン語で「脱出」を意味し、本来お腹の中にあるべき臓器が体外に逸脱した状態を表します。

腸が飛び出すことが多いため「脱腸」と呼ばれますが、医学的には「鼠径ヘルニア」が正式名称です。

鼠径部とはどの部分?体の構造と脱腸の仕組み

鼠径部(そけいぶ)とは、太ももの内側の足の付け根部分を指します。

立った状態で手を腰に当て、そこから斜め下に向かって太ももの境界線を辿った部分が鼠径部です。この部分は、日常生活で頻繁に動かす箇所でもあります。

鼠径部は人体の構造上、生まれつき弱くなりやすい部分です。

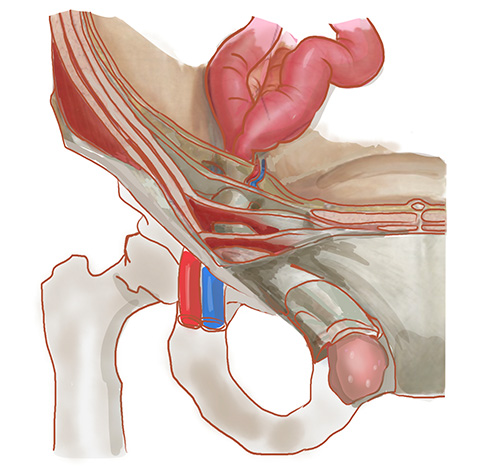

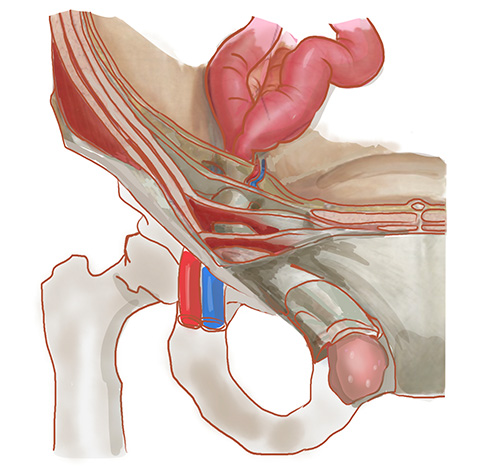

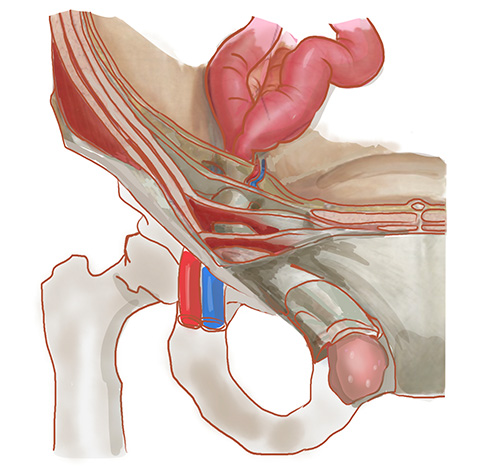

胎児期の発育過程で、本来内臓である睾丸が体外に脱出する時に通る道として、「鼠径管」という構造が形成されます。

この鼠径管は体表側から順に、外腹斜筋、内腹斜筋、腹横筋、横筋筋膜の4層から構成されており、成人男性では精巣を栄養する血管や輸精管が、成人女性では子宮円索が通っています。年齢を重ねるにつれて、この弱い部分がさらに脆弱になり、お腹の中の圧力(腹圧)に耐えきれなくなることがあります。

本来はお腹の中にあるべき臓器が、鼠径部の弱い部分から体外に押し出された状態が鼠径ヘルニア(脱腸)です。

脱腸が起こる流れ

- 腹圧の上昇

咳、くしゃみ、重いものを持つなどで腹圧が高まる - 弱い部分への圧迫

鼠径部の弱い部分に強い圧力がかかる - 臓器の脱出

主に小腸などがその部分から体外に押し出される - ふくらみの出現

外から見ると足の付け根にふくらみが現れる

「脱腸」と「鼠径ヘルニア」は同じ病気?違いと共通点

「鼠径ヘルニア」と「脱腸」は、実は同じ病気を指す言葉です。

ヘルニアはラテン語の「hernia」が語源であり、「脱出」を意味する言葉で、医学的な正式名称となります。

一方、腸が出てくることが多いので、世間では「脱腸」と一般的に呼ばれます。

呼び方による使い分け

| 呼び方 | 使用場面 | 特徴 |

|---|---|---|

| 鼠径ヘルニア | 医療機関・医学書 | 医学的な正式名称 |

| 脱腸 | 日常会話・一般的な説明 | 分かりやすい表現 |

| 共通点 | どちらも同じ病気 | 症状・治療法に違いなし |

患者様が知っておくべきポイント

どちらの呼び方を使っても構いませんが、医療機関では「鼠径ヘルニア」という名称で説明されることが多いため、同じ病気であることを理解しておくことが大切です。

鼠径ヘルニアの原因と発症しやすい人の特徴

鼠径ヘルニアはお腹の壁に弱い部分や穴があることが原因です。

この弱い部分に腹圧がかかることで、臓器が押し出されてしまいます。発症の仕組みは年齢によって大きく異なり、子どもの場合は生まれつきの穴が残っているために発症し、大人の場合は年齢とともに壁が弱くなるため発症します。

年齢別の発症メカニズム

| 年齢層 | 発症原因 | 特徴 | 対策 |

|---|---|---|---|

| 小児(0-15歳) | 生まれつきの穴(腹膜鞘状突起の閉鎖不全) | 先天性・男児に多い | 早期手術が推奨 |

| 成人(16-49歳) | 体質・外的要因の組み合わせ | 重労働・スポーツが誘因 | 予防・早期発見が重要 |

| 高齢者(50歳以上) | 加齢による組織の脆弱化 | 最も頻度が高い | 定期的な自己チェック |

統計的には、男性の3人に1人、女性の20人に1人が一生のうちに鼠径ヘルニアに罹患すると言われており、決して珍しい病気ではありません。

鼠径ヘルニアの手術は外科領域で最もメジャーな手術の一つであり、全国で月間11,000件の手術が行われています。

患者様が知っておくべきポイント

- 早期発見の重要性: 鼠径ヘルニアは自然治癒しないため、小さなふくらみでも見つけたら早めの受診が大切です。

- 症状の個人差: 明らかなふくらみがなくても、鼠径部の違和感や軽い痛みが鼠径ヘルニアの初期症状の場合があります。

- 緊急性の判断: ふくらみが硬くなり、押しても戻らない場合は「嵌頓」の可能性があり、緊急受診が必要です。

- 生活習慣の見直し: リスク要因を理解し、可能な範囲で生活習慣を改善することで発症予防や進行抑制につながります。

- 定期的なセルフチェック: 特に50歳を過ぎたら、入浴時などに鼠径部を確認する習慣をつけることをお勧めします。

鼠径ヘルニアの種類と特徴

(外鼠径・内鼠径・大腿ヘルニアなど)

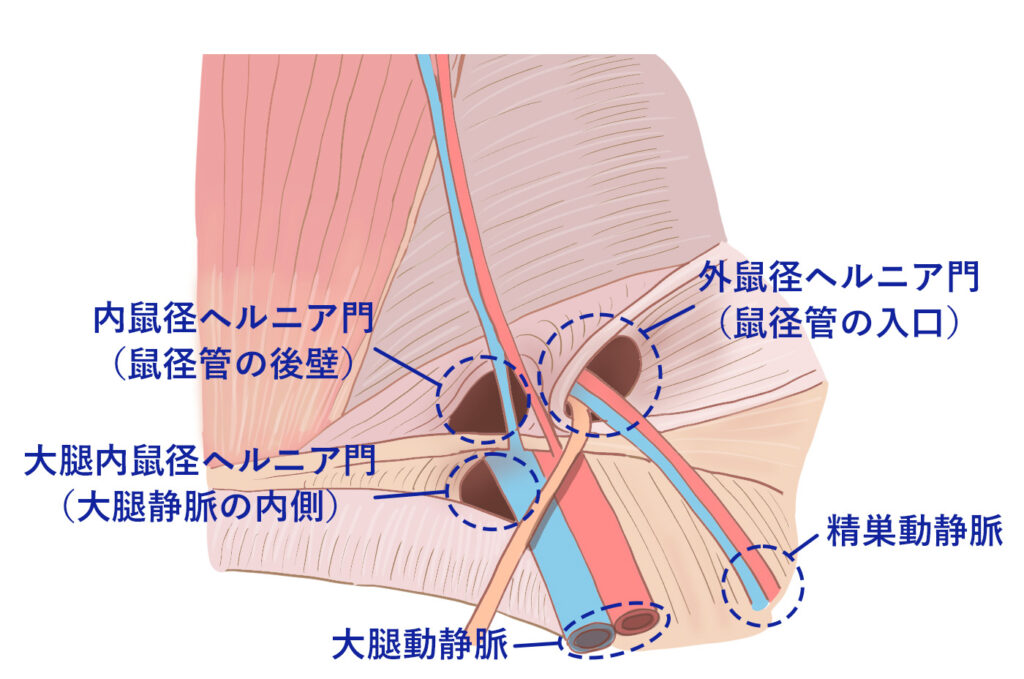

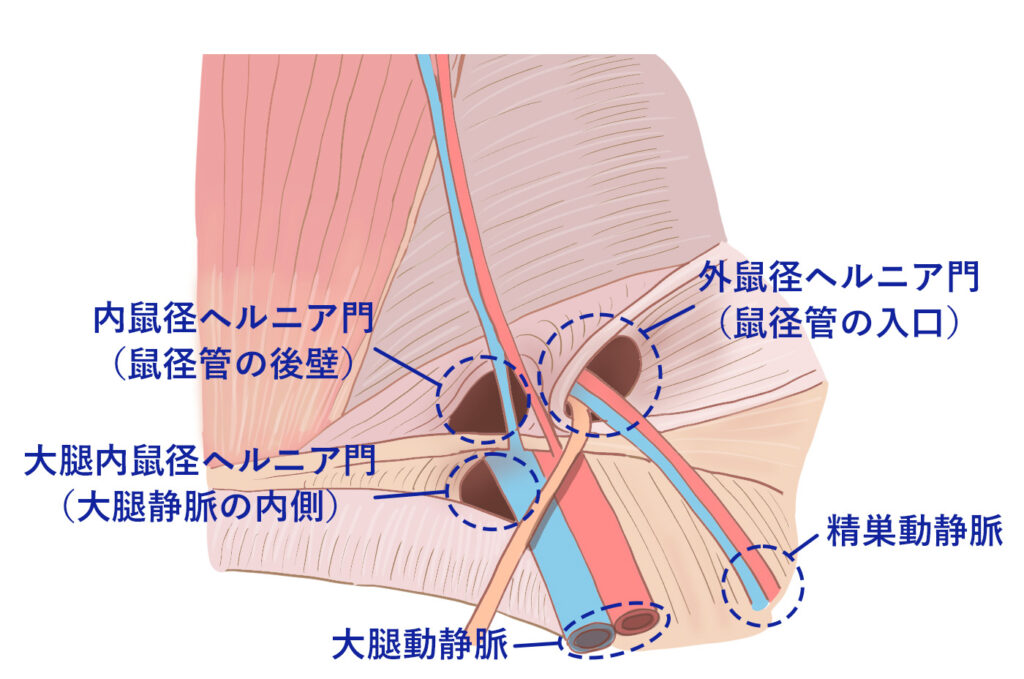

鼠径部に発生するヘルニアには、いくつかの種類があり、それぞれ発生する場所や特徴が異なります。

適切な診断と治療のためには、ヘルニアの種類を正確に見分けることが重要です。

代表的な鼠径部ヘルニアの種類と、それぞれの特徴について詳しく解説していきます。

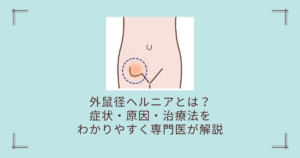

外鼠径ヘルニアの特徴

外鼠径ヘルニアは最も頻度の高い鼠径部ヘルニアで、全体の約70-80%を占めています。男性に多く見られる症状で、精巣動静脈や子宮円索の通り道となる鼠径管の内鼠径輪が開大することで発症します。

外鼠径ヘルニアの主な症状は、体表からしこりやふくらみが触れることです。これは腹膜が逸脱してできた「ヘルニア嚢」の中に腹腔内の臓器が入るために起きます。。

生まれつきの方が多いのも特徴で、先天性の原因によるものが大半を占めます。

嵌頓のリスクが高いことも重要な特徴です。内鼠径輪の開大には限度があるため、脱出した腸管が締め付けられやすく、緊急手術が必要な「嵌頓」を起こしやすいタイプです。下腹壁動静脈の外側から体外へ逸脱するため「外鼠径ヘルニア」と呼ばれており、女性よりも男性に多い症状として知られています。

患者様が知っておくべきポイント

- 外鼠径ヘルニアは最も一般的なタイプで、適切な治療により完治可能

- 小児の場合は緊急性が高いため、ふくらみに気づいたらすぐに受診を

- 成人でも放置すると嵌頓のリスクがあるため、早期の相談が重要

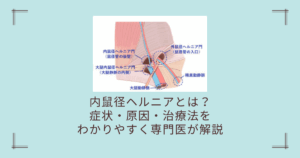

内鼠径ヘルニアの特徴

内鼠径ヘルニアは鼠径ヘルニア全体の約20-30%を占め、外鼠径ヘルニアとは発症メカニズムが異なります。弱くなった鼠径管の後壁と一緒に腹膜が突出してできたヘルニア嚢に内臓が逸脱するのが内鼠径ヘルニアの原因です。下腹壁動静脈の内側から逸脱するため「内鼠径ヘルニア」と呼ばれています。

中年以降の男性に多いのが特徴で、50-70歳代での発症が最も多く見られます。内鼠径ヘルニアの症状として、解剖学的に膀胱が近くにあるため膀胱が一緒に逸脱することがあります。筋膜のゆるみが原因となるため、放置するほどヘルニアが徐々に進行し、手術の難易度も上がってしまいます。そのため早期の手術による治療が推奨されます。

患者様が知っておくべきポイント

- 内鼠径ヘルニアは進行性のため、早期診断・早期治療が重要

- 膀胱が関わる可能性があるため、排尿症状があれば医師に相談

- 手術方法は患者様の状態に応じて最適な方法を選択

大腿ヘルニアの特徴

大腿ヘルニアは女性に多いヘルニアで、鼠径ヘルニア全体の約5-10%を占めます。特に出産経験のある高齢女性に多い症状として知られ、50歳以降の発症率が高くなります。太ももの付け根の下側が膨らむのが特徴的な症状ですが、付け根の上に膨らみが現れることもあります。

大腿動静脈の通り道である大腿輪からヘルニア嚢が出るタイプで、大腿輪が狭いことが原因で最も嵌頓を起こしやすいヘルニアです。頻度は少ないものの、緊急手術が必要になるリスクが非常に高く、女性の鼠径ヘルニアでは放置が最も危険とされています。そのため診断がついたら早期の手術による治療が強く推奨されます。

患者様が知っておくべきポイント

- 小さなふくらみでも嵌頓のリスクが高い

- 症状が軽微でも緊急事態に発展する可能性

- 診断がついたらなるべく早く手術を推奨

閉鎖孔ヘルニアの特徴

閉鎖孔ヘルニアは痩せた高齢女性に好発するヘルニアで、鼠径ヘルニア全体の約1-3%と稀な疾患です。骨盤を構成する坐骨と恥骨で形成される閉鎖孔からヘルニア嚢が出るタイプで、女性の鼠径ヘルニアの中でも特に診断が困難とされています。

閉鎖孔ヘルニアの症状として、閉鎖神経が通っているため、閉鎖神経圧迫による大腿の内側の痺れや痛みを訴えることが多く、これが診断の重要な手がかりとなります。最も注意すべき点は、体表に膨らみが現れないことです。そのため非常に嵌頓しやすく、腸閉塞症状で発見されることが多い高齢女性では放置が極めて危険なヘルニアです。

鼠径ヘルニアの鑑別診断ポイント

| ヘルニアの種類 | 好発年齢・ 性別 | ふくらみの 位置 | 特徴的症状 | 嵌頓 リスク |

|---|---|---|---|---|

| 外鼠径ヘルニア | 全年齢・男性多 | 鼠径部~陰嚢 | 立位で出現 | 中等度 |

| 内鼠径ヘルニア | 中年以降男性 | 鼠径部内側 | 消失しにくい | 低い |

| 大腿ヘルニア | 高齢女性 | 太もも付け根下 | 小さくても危険 | 非常に高い |

| 閉鎖孔ヘルニア | 痩せた高齢女性 | 体表に現れない | 大腿内側の痛み | 非常に高い |

鼠径ヘルニアの見た目と

症状チェック【写真で確認】

鼠径ヘルニアの症状は、多くの方が「これって病気?」と不安に感じる変化から始まります。

足の付け根・鼠径部に、ふくらみや違和感を感じた時、それが鼠径ヘルニアなのかどうかを正しく判断することが大切です。

鼠径ヘルニアの写真や画像と併せて、初期症状から緊急を要する嵌頓状態まで、段階別に詳しく解説します。

足の付け根にふくらみが出る理由とは?

鼠径ヘルニアは足の付け根=鼠径部にふくらみやしこりを触知することが多い 疾患です。

このふくらみは、本来お腹の中にあるべき腸などの臓器が、筋肉の弱い部分から体外に押し出されることで生じます。

ふくらみの特徴的なパターン

足の付け根・

鼠径部に膨らみ

腹圧をかけた時

ふくらみが目立つ

鼠径部にふくらみがあり、押し込んだり、横になると消失すれば鼠径ヘルニアである可能性が高いです。

多くの患者さんが経験する典型的な症状として下記があります。

- 手で押した時:やわらかく、押し込むと引っ込む

- 腹圧をかけた時:咳、くしゃみ、重いものを持つ時にふくらみが目立つ

- 横になった時:ふくらみが小さくなったり、完全に消失する

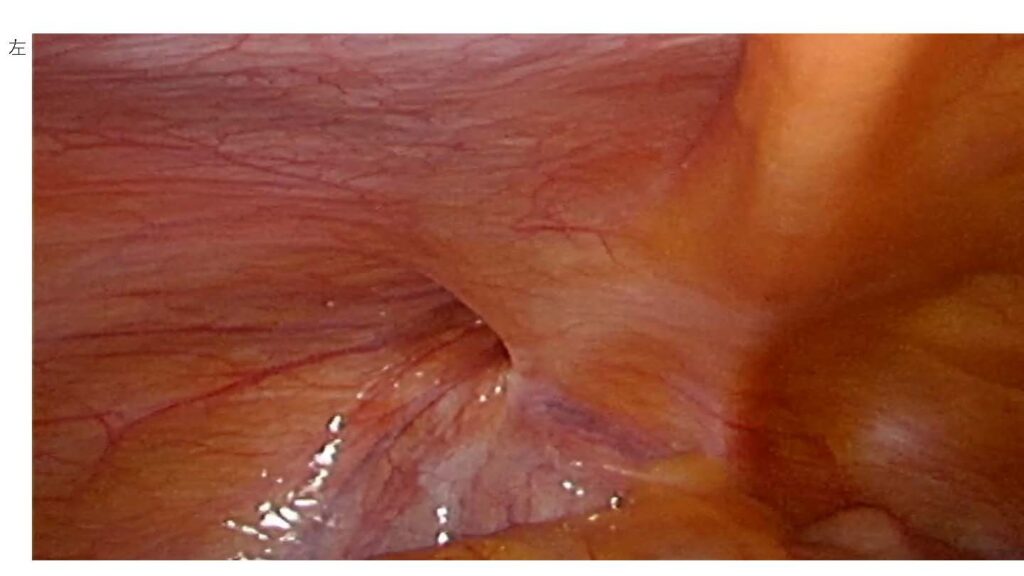

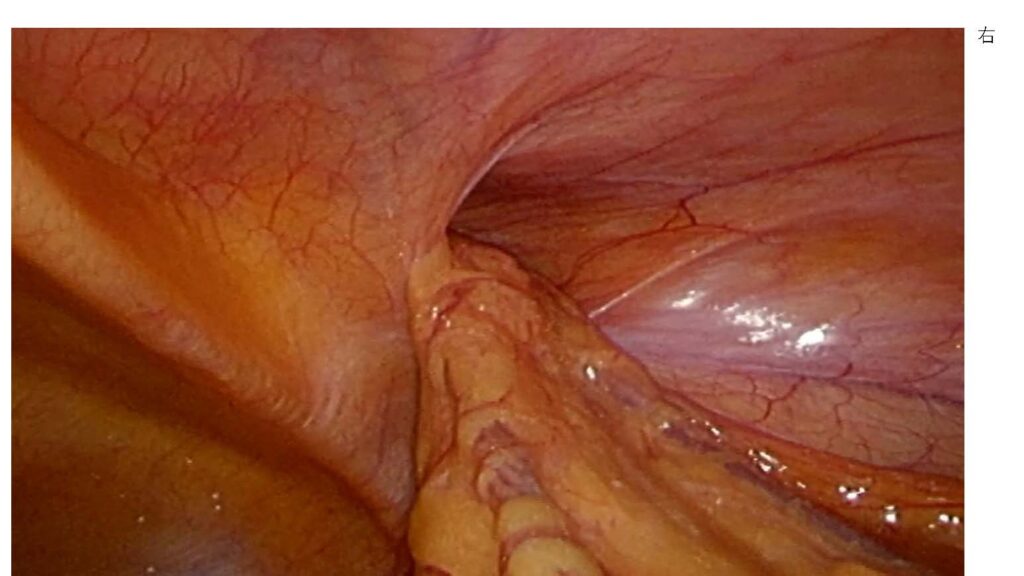

鼠径ヘルニアを実際の症例写真で確認

患者様に許可をいただいた、実際の鼠径ヘルニアの症例写真です。

この方は右の鼠径ヘルニアの嵌頓で困っておられた方ですが、腹腔内から見ると症状のない左にも鼠径ヘルニアがありました。このような場合、ガイドライン上は無症状で偶発的に見つかった鼠径ヘルニア(オカルトヘルニアと言います)は治療してもしなくてもよいとなっています。

ただ当院では「自分だったら放っておいてほしいか?」という問いへのアンサーとして修復しています。偶然ですが、快く写真提供いただいた方が示唆に富む症例であったため、公開させていただきました。

初期症状と進行に伴う違和感・痛み

鼠径ヘルニアの初期症状は、必ずしも目に見えるふくらみから始まるとは限りません。ふくらみが目立たない場合でも、鼠径部の違和感、疼痛の原因が鼠径ヘルニアであることもあります。

初期に現れる症状

- 軽い引っ張られる感覚:歩行時や立ち上がる時の違和感

- 鈍痛:激しい痛みではなく、重だるい感覚

- 異物感:「何かがある」という漠然とした不快感

- 疲労感:患部周辺の疲れやすさ

患者様が知っておくべきポイント

- 初期症状は軽微でも、放置すると確実に進行する

- 症状が軽いうちの手術の方が、術後の回復も早い

- 違和感だけでも専門医の診察を受けることが重要

- 進行してからでは手術の難易度が上がる可能性

嵌頓(かんとん)による緊急症状とは?

鼠径ヘルニア(脱腸)は初期段階では腸がお腹から出たり入ったりを繰り返しますが、放置を続けると必ず腸管が体外に出たまま戻らない「嵌頓(かんとん)」状態に陥ります。

消化管は口から肛門まで一続きの管であり、この「腸管」が筋肉の隙間から脱出したまま締め付けられると腸閉塞を起こし、同時に血液供給が遮断されます。血流が止まってから8時間が経過すると腸組織の壊死が始まり、腸壁に孔が生じます(腸管穿孔)。腸内容物(糞便)が腹腔内に漏出すると重篤な腹膜炎を発症し、急速に敗血症へと進行してしまいます。

このような危機的状況では腹部を大きく開腹する救急手術が避けられず、術後には集中治療室での長期管理を要するケースも少なくありません。さらに、治療開始が遅延した場合には生命を救えない可能性もあります。

嵌頓の発生を阻止する手段は存在せず、その発症時期も全く予想がつきません。したがって、鼠径ヘルニアと診断されたら可能な限り早期の外科的治療を推奨いたします。

鼠径ヘルニアの原因と発症リスクが高い人の特徴

鼠径ヘルニアの原因を正しく理解することで、発症リスクを把握し、適切な予防意識を持つことができます。

統計的には男性の3人に1人、女性の20人に1人が、一生のうちに鼠径ヘルニアに罹患するとされており、決して珍しい疾患ではありません。

なぜ鼠径ヘルニアが発症するのか、どのような方がリスクが高いのかを、専門医の視点から詳しく解説します。

加齢・体質・腹圧などの原因

鼠径ヘルニアはお腹の壁に弱い部分や穴があることが原因です。発症メカニズムは年齢によって異なり、子どもの場合は生まれつきの穴が残っているために発症します。一方、大人の場合は年齢とともに壁が弱くなるため鼠径ヘルニアを発症します。

鼠径ヘルニアになりやすい人の特徴として、主な原因には以下の要素があります。

- 遺伝的要因: 家族歴がある場合、リスクが高まります。

- 年齢: 年齢とともに筋肉が弱くなり、ヘルニアのリスクが増加します。

- 性別: 男性に多く見られます。

- 腹圧の上昇: 重い物を持ち上げる、激しい咳や便秘などが原因となります。

高齢者・痩せ型・男性に多い理由

鼠径ヘルニアは、小児期と50歳以降に発生のピークを認め、男女比は約8:1となります。成人の鼠径ヘルニアの発生率に関する詳細なデータはありませんが、男性の3人に1人、女性の20人に1人が、一生のうちに鼠径ヘルニアに罹患すると言われています。

年齢による発症の特徴

| 年齢層 | 発症の特徴 | データ |

|---|---|---|

| 小児期 | 生まれつきの穴が原因 | 発生率約3%、男女比8:1 |

| 成人期以降 | 年齢とともに壁が弱くなる | 男性3人に1人、女性20人に1人 |

高齢者や痩せ型の方がリスクファクターとして挙げられており、これらの特徴を持つ方はより注意深い観察が必要です。

妊娠・出産との関係と女性特有のリスク

鼠径ヘルニアを発症する方のうち15%は女性です。男性に比べると少ないですが、それでも1年で2万人程度の女性が鼠径ヘルニアの手術を受けています。

女性の鼠径ヘルニアも男性と同様に外鼠径ヘルニアが最も多いのですが、2番目に大腿ヘルニアが多いという特徴があります。

特に、出産回数の多い高齢の女性は、大腿ヘルニアの発症リスクが高くなることが知られています。

患者様が知っておくべきポイント

- 家族にヘルニアの既往がある場合は注意深い観察が必要

- 高齢になるほどリスクは高まるが、適切な治療で完治可能

- 女性でも決して珍しい疾患ではなく、年間2万人が手術を受けている

- 症状に気づいたら性別に関わらず早期の医師への相談が重要

鼠径ヘルニアの検査と診断方法とは?

何科を受診すべき?

鼠径ヘルニアは、何科を受診すべきか迷われる方は多く、適切な診断には正しい診療科選択が重要です。足の付け根(Vライン)のふくらみや違和感を感じたときの検査方法と受診科について、専門医の視点から解説します。

視診・触診・超音波検査の流れ

鼠径ヘルニアの診断は基本的には患部の視診と触診で行います。

腹圧が高い時の方が鼠径ヘルニアの有無を確認しやすいので、診察時には立った状態でお腹に力を入れていただく事があります。

問診では、「どのような時」に出っ張るのか、「どうしたら」戻っていくのかについて詳細にお聞きします。視診や触診のみでは鼠径ヘルニアの類似疾患との鑑別が困難な時もありますので、当院では腹部超音波検査も併用しております。

泌尿器科と外科のどちらに行くべきか

結論として外科もしくは消化器外科が、最も適切な診療科です。

鼠径ヘルニアの手術は、外科領域で最もメジャーな手術の一つであり、全国で月間11,000件の手術が行われています。

泌尿器科は、陰嚢の腫れが主症状の場合や排尿障害を伴う場合に適していますが、基本的には、外科での受診をお勧めします。

正確な診断を受けるための注意点

特に女性では類似疾患との鑑別が重要です。20代~40代の女性に好発し、鼠径ヘルニアと鑑別が必要な疾患としてNuck管水腫があります。鼠径ヘルニアと鑑別が必要なので、超音波やCTなどの画像診断が必要になります。

初診では疾患の診断をし、日帰り手術を受けられるか検査を行います。患者様のご都合に合わせた日程で手術を組みます。

患者様が知っておくべきポイント

- 受診は外科が最適

- 立位での診察が診断に重要

- 女性では類似疾患との鑑別が必要

- 初診で診断と治療方針が決まることが多い

鼠径ヘルニアは自然治癒できるの?

手術が必要な理由を解説

鼠径ヘルニアの手術を検討中の方から、「自然に治らないの?」という質問をよくいただきます。

結論から申し上げると、鼠径ヘルニアは自分で治すのは不可能で、自然に治ることもありません。

なぜ、手術でしか治せないのか、放置するとどのような危険があるのか、を詳しく解説します。

なぜ自然には治らないのか?

鼠径ヘルニアは、腹壁が弱くなった事で臓器が体外に飛び出す病気であり、「体壁の穴」を塞がない限りは、自然に治ることはありません。この「体壁の穴」を塞ぐには手術しかなく、筋膜などの組織を縫い合わせる方法と、吸収性の素材で出来たメッシュ(網のようなもの)を用いる方法があります。

自然治癒しない根本的な理由

- 筋膜は鍛えて強くできない組織構造

- 筋肉が無く筋膜のみで構成されている部分の存在

- 加齢とともに組織はさらに脆弱化が進行

- 日常の腹圧により症状は徐々に悪化

筋肉は鍛えることで太く逞しくなりますが、筋膜は鍛えて強くすることは不可能です。

そのため、一度出来た鼠径ヘルニアを治すには、手術をして人工的に筋膜を張り直すしかありません。

この筋膜を貼り直す作業がメッシュを貼るという工程になります。

放置によるリスクと手術の必要性

治療せずに放置するといずれは、腸管がお腹の外に出たまま戻らない状況<「嵌頓(かんとん)」になります。鼠径ヘルニアは、「嵌頓」という状態に突然なることがあります。

症状の段階別進行表

| 段階 | 症状の特徴 | 対処法 | 危険度 |

|---|---|---|---|

| 初期段階 | 立位でふくらみ、仰臥位で消失 | 専門医受診・検査 | 低 |

| 進行段階 | ふくらみが常時確認できる | 手術検討が必要 | 中 |

| 嵌頓状態 | 押しても戻らない、激痛 | 緊急受診必須 | 高 |

長年放置している方は、嵌頓に近い状態を経験したことがあると思います。

普段は横になったり手で押さえたりすれば直ぐにふくらみが消えるのに、いくら押しても膨らみが凹まず、徐々に固くなるのが嵌頓のサインです。

嵌頓を予防する方法はなく、また嵌頓はいつ起きるかも予測できません。そのため、鼠径ヘルニアの症状を認めたらなるべく早めの手術をお勧めしております。

嵌頓による腸閉塞・壊死の危険性

嵌頓すると、数時間で腸管虚血と腸閉塞が進行し、腸穿孔して腹膜炎となってしまいます。

口からお尻までは一本の道であり、その道:「腸管」が筋肉の隙間から外に出たまま戻らないと、腸閉塞になる上に血流が途絶えてしまいます。

戻らなくなってから8時間経つと腸が壊死し始め、腸管に穴が開きます(腸管穿孔)。

腸の内容物(便)が流れ出ると汎発性腹膜炎という状態になり、すぐに敗血症になってしまいます。嵌頓したら、出来るだけ速やかに医療機関を受診してください。

こうなってしまうとお腹を大きく切開する緊急手術での治療が必要になり、術後は長期のICU管理が必要となる事も稀ではありません。

また、対応が遅れると、最悪の場合は、救命できないこともあります。

患者様が知っておくべきポイント

- 鼠径ヘルニアは自然治癒せず、手術でのみ根治可能

- 筋膜は鍛えて強くできないため、メッシュによる補強が必要

- 嵌頓は予測不可能で生命に関わる重篤な合併症

- 治療したいと思った時が最適な手術タイミング

- 早期手術は安全で負担が少ない

鼠径ヘルニアの手術は

鼠径部切開法と腹腔鏡手術のどちらを選ぶべきか?違いや特徴を解説

鼠径ヘルニア手術方法には、大きく分けて2つのアプローチがあります。当院では日帰り手術に最適な腹腔鏡手術を基本としています。鼠径ヘルニア手術後の回復や日常生活への早期復帰を重視される方には、腹腔鏡手術が最良の選択です。

専門医の視点から、両手術法の特徴と当院が腹腔鏡手術を推奨する理由について詳しく解説します。

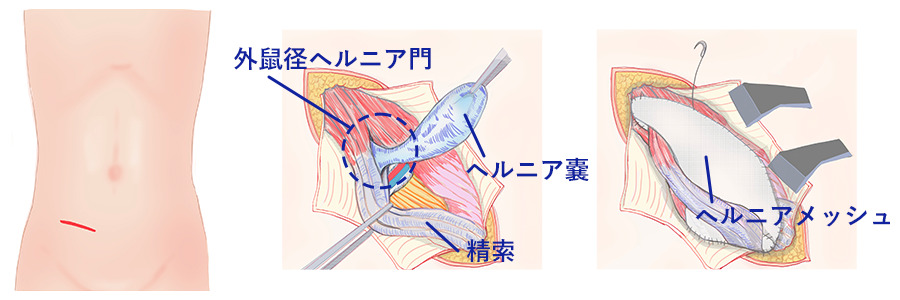

鼠径部切開法とは?従来からある手術法

鼠径部切開法とは、お腹を6-8㎝程度切開し、皮下組織と筋肉を分けて、内臓が脱出する孔を見つけてメッシュを敷く方法です。

鼠径部切開法の特徴と課題

- 6-8cm程度の切開で直視下に修復

- 長年の実績がある従来の術式

- 入院が必要な場合が多い

従来法の制約

鼠径部切開法は陰部に近い場所を切開する必要があるので陰毛を除去しなければならず、創部も大きいです。このため感染リスクが高く、術後の創部管理に注意が必要となります。

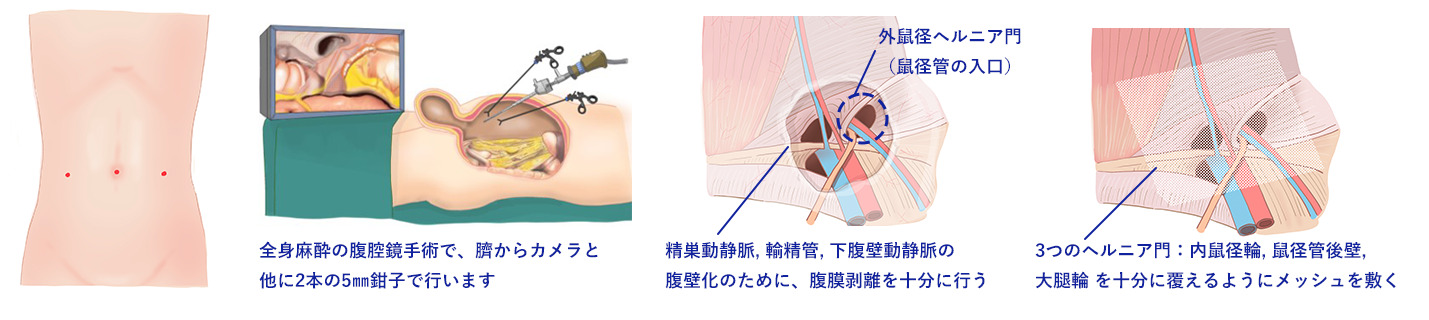

腹腔鏡手術とは?小さな創(傷)で回復が早い最新の術式

腹腔鏡手術とは、3~5mmと小さな創を3ヶ所用い、腹壁の内側(腹腔内)からメッシュを敷く方法です。

当院が腹腔鏡手術を選択する理由

腹腔鏡を用いる術式は身体への侵襲が低く、日帰り手術に適していると考えております。当院では基本的に腹腔鏡を用いた手術を行います。

腹腔鏡手術の圧倒的なメリット

| 比較項目 | 鼠径部切開法 | 腹腔鏡手術 |

|---|---|---|

| 創のサイズ | 6-8cm | 3-5mm×3箇所のみ |

| 日帰り手術 | 困難な場合が多い | 最適 |

| 感染リスク | 高い | 大幅に低減 |

| 術後疼痛 | 強い | 軽減 |

| 社会復帰 | 遅い | 早期可能 |

感染リスクの大幅な軽減

腹腔鏡手術は、臍を含めた3ヶ所の小さな創で行い、場所も陰部から離れています。比較すると、腹腔鏡手術の方が感染リスクは低く、また創部感染が生じたとしてもメッシュからは離れているので、メッシュ感染を起こすリスクはさらに低いと考えられます。

術後疼痛の軽減効果

鼠径部切開法と腹腔鏡手術で痛みの度合いや痛み止めの使用頻度を比較しますと、 同等という報告もあれば腹腔鏡手術の方が痛みが少ないという報告もあります。 当院の経験では、腹腔鏡手術の方が術後の痛みが軽く、早期の社会復帰が可能です。

どちらを選ぶべき?当院が腹腔鏡手術を推奨する理由

当院では患者様の負担を最小限にするため、腹腔鏡手術を第一選択としています。

1. 日帰り手術への完全対応

- 全身麻酔の手術のため、目が覚めたら手術が終わっている状態

- 当日中にご帰宅可能

- 入院の必要がない、医療費も抑制

2. 早期社会復帰の実現

- 翌日からデスクワーク可能

- 1週間程度で通常業務に復帰

- 目立ちにくい傷跡

3. 安全性の向上

- 感染リスクの大幅な軽減

- 術後合併症の減少

- メッシュ感染リスクの最小化

鼠径ヘルニア手術後の痛みや合併症は?

再発を防ぐために知っておきたいこと

鼠径ヘルニア手術を受ける患者様にとって、術後の経過や起こりうる合併症について事前に知っておくことは非常に重要です。

適切な知識を持つことで、術後の不安を軽減し、順調な回復につながります。手術後の痛みの程度、主な合併症、そして再発予防について、詳しく解説いたします。

手術後の痛みはいつまで?日常生活への復帰時期の目安

鼠径ヘルニア手術後の痛みは、創部の痛みと剥離した鼠径管近くの痛みがあります。

痛みが全く生じないということはありませんが、痛み止めを併用すれば通常の生活やデスクワークは可能であることがほとんどです。

術後1日目からのデスクワークは可能ですが、運動や筋力トレーニングは術後10日目以降でお願いしております。

| 活動内容 | 復帰時期 |

|---|---|

| デスクワーク | 術後1日目から |

| シャワー浴 | 手術当日から |

| 飲酒再開 | 術後3日目 |

| 入浴 | 術後3日目から |

| 喫煙再開 | 術後7日目 |

| 運動・筋力トレーニング | 術後10日目以降 |

漿液腫や腸閉塞など術後の合併症とその対処法

内視鏡外科学会の全国調査によると、腹腔鏡下鼠径ヘルニア根治術の合併症頻度は以下の通りです。

| 合併症 | 発生頻度 | 特徴・対処法 |

|---|---|---|

| 漿液腫 | 4.4% | 手術部位にリンパ液が貯留。術後2週間までに発症し、多くは自然消失 |

| 腸閉塞 | 0.14% | 腹膜縫合部への腸管癒着が原因 |

| 出血 | 0.14% | 稀だが適切な止血処置で対応 |

| 神経損傷 | 0.06% | 極めて稀 |

| 腸管損傷 | 0.06% | 極めて稀 |

| メッシュ感染 | 0.04% | 極めて稀 |

慢性疼痛については、術後6ヶ月過ぎても残存する痛みと定義され、炎症や神経因性疼痛に分かれます。より細かい操作が行える腹腔鏡手術の方が慢性疼痛リスクは低いと考えられています。

鼠径ヘルニア再発可能性

鼠径ヘルニア手術の再発率は1%未満と報告されており、メッシュを用いた根治術でも完全に0%にはなりません。

腹腔鏡手術と鼠径部切開法による手術成功率に大きな差はありませんが、両側鼠径ヘルニアや反対側への新たな発症の可能性は残ります。

万一再発した場合は初回手術とは異なる術式での修復が必要となり、早期発見・早期治療が重要です。

鼠径ヘルニア再発可能性や感染リスク

鼠径ヘルニア根治術は消化管を処理しない清潔手術ですが、皮膚常在菌により術後創部感染のリスクは完全にゼロではありません。

抗生剤投与で予防していますが、メッシュ感染が生じると抗生物質治療が困難で、人工物のため最終的にメッシュ除去が必要になる可能性があります。

鼠径部切開法は陰部近くの大きな切開が必要ですが、腹腔鏡手術は臍を含む3ヶ所の小さな創で陰部から離れています。

腹腔鏡手術の方が感染リスクが低く、創部感染が生じてもメッシュから離れているため、メッシュ感染リスクはさらに低いと考えられます。

鼠径ヘルニアと間違えやすい病気の違いを

わかりやすく解説

鼠径部の膨らみや違和感があっても、すべてが鼠径ヘルニアとは限りません。適切な診断と治療のため、類似する疾患との違いを理解することが重要です。当院では超音波検査も併用し、正確な鑑別診断を行っています。

陰嚢水腫・精索水腫との違いとは?

陰嚢水腫は精巣の周囲にリンパ液が貯留し、陰嚢が膨らんだ状態になる病気です。

生まれたばかりの男児には比較的高頻度に認められますが、成人の陰嚢水腫については原因がはっきり分かっていません。

外傷や感染などが要因と考えられ、自然治癒することはありません。

一回の穿刺で水を抜くことで治ることもありますが、根治するためには手術が必要となることもあります。

鼠径ヘルニアとの主な違いは、陰嚢水腫は陰嚢内のみの膨らみで押しても無くなりませんが、鼠径ヘルニアは鼠径部から陰嚢にかけて膨らみが押すと戻るという点です。

Nuck管水腫は女性に多い?

20代~40代の女性に好発し、鼠径ヘルニアと鑑別が必要な疾患です。

Nuck管とは、胎生期に子宮円索の形成に伴って鼠径管内に入り込んだ腹膜の一部が遺残したもので、この内部に液が貯留した病態をNuck管水腫と言います。

鼠径ヘルニアと鑑別が必要なので、超音波やCTなどの画像診断が必要になります。痛みが伴うこともあるため、治療を希望される方が多いです。

針で刺して内容液を吸引したり、手術によってNuck管を切除することで根治することが出来ます。